1999年度スラブ研究センター冬期シンポジウム

変移する境界:スラブ・ユーラシア世界の3世紀

2000年1月27日(木)

9:30-11:30 セッション1:ロシア帝国における政治的言説としての文学 〔英語使用〕

・C. ウィタカー(ニューヨーク市立大/米国)「エカチェリーナ二世統治期における君主への助言」

・R. ベルナップ(コロンビア大/米国)「アレクサンドル二世統治期におけるグラースノスチ」

司会:川端香男里 (中部大) 討論:竹中浩(大阪大)、望月哲男(センター)

13:00-15:00 セッション2-1:日露間の歴史的絆 〔ロシア語使用〕

・V. マルコフ(極東大/ロシア)「宣教師ニコライの生涯と事績:ロシアの文書館史料に基づいて」

・Z. モルグン(極東大/ロシア)「1920-1930年代の国立極東大学における日本学」

司会:原暉之(センター) 討論:長縄光男(横浜国立大)、沢田和彦(埼玉大)

セッション2-2:<ラウンドテーブル>ロシアの地域経済 〔日本語使用〕

・辻義昌(早稲田大)「現代ロシアにおけるスモールビジネス−首都と地方−企業登録動向の一分析」

・田畑理一(大阪市立大)「ロシア地域における『貧困化現象』:製造業空洞化との関連」

・堀江典生(富山大)「ロシアの地域雇用喪失に関する一考察」

司会:田畑伸一郎(センター) 討論:大津定美(神戸大)

15:30-17:30 セッション3:ロシアにおける地域政治体制 〔英語使用〕

・N. ムハリャモフ(カザン熱エネルギー大/ロシア)「タタルスタンにおける政治過程:イスラム・ファクター」

・J. ハーン(ヴィラノヴァ大/米国)「州における政治制度の発展:ヤロスラヴリの事例」

司会:宇多文雄(上智大) 討論:永綱憲悟(亜細亜大)、宇山智彦(センター)

18:00-20:00 レセプション

1月28日(金)

9:30-11:30 セッション4-1:1920-1930年代のソヴェト青年 〔英語使用〕

・I. ティラド(ウィリアム・パターソン大/米国)「コムソモールとネップの終焉」

・松井康浩(香川大)「退出、告発、忠誠:スターリン体制およびその諸政策に対するソヴェト青年の態度:1926-1938年」

司会:和田春樹(東京大名誉教授) 討論:松里公孝(センター)、森美矢子(東京大・院)

セッション4-2:現代東欧の言語と文化〔日本語使用〕

・三谷恵子(京都大)「ユーゴ連邦崩壊後の言語状況:セルビア・クロアチア語圏を中心に」

・西成彦(立命館大)「ポーランド語によるユダヤ抵抗詞アンソロジー『歌は消え去った』 Piesn

Ujdzie Calo (1947)について」

司会:灰谷慶三(北大) 討論:田中一生(翻訳家)、沼野充義(東京大)

13:00-15:00 セッション5-1:北ロシアにおける口承文芸の伝統 〔ロシア語使用〕

・リュー・クイリ(劉魁立)(少数民族文学研/中国)「19世紀後半の北ロシアにおける『スカジーチェリ』と『スカーゾチニキ』」

・熊野谷葉子(東京大・院)「20世紀における『チャストゥーシュカ』の諸相」

司会:井上紘一(センター) 討論:中村喜和(共立女子大)

セッション5-2:CIS南部国境地域における安全保障 〔英語使用〕

・R. アバゾフ(ラトロブ大/オーストラリア)「中央アジアにおける対外政策決定:クルグズ共和国の事例」

.宮本信生(NIRA)「中ロ戦略協調の行方:外交の重層空間構造」

司会:木村汎(国際日文研) 討論:岩下明裕(山口県立大)、小泉直美(防衛大)

15:30-17:30 セッション6:現代のバルカン問題 〔英語使用〕

・E.ニコヴァ(バルカン研/ブルガリア)「20世紀末のバルカン政治」

・佐原徹哉(東京都立大)「1990年代バルカン諸国における少数民族抑圧傾向と共産主義の遺産」

司会:林忠行(センター) 討論:伊東孝之(早稲田大)、月村太郎(神戸大)

研 究 の 最 前 線

◆ 2000年度の鈴川基金奨励研究員募集(予告) ◆

鈴川正久氏のご寄付により、1987年から10年以上続いています鈴川基金の奨励研究員募集を本年度も実施いたします。スラブ・ユーラシア関係の若手の研究者がこの制度を利用してセンターに滞在し、センター及び北大図書館所蔵の文献資料の利用、センターで開催されるシンポジウム・研究会への参加、センターのスタッフとの意見交換をおこない、毎年実りある成果を挙げています。昨今、金利をほとんど確保できないような状況で若干名の研究者を短期間招くだけでも困難ですが、その趣旨と鈴川研究員の喜びの姿を思い出しますと何としても継続したいという気持ちにかられます。本年度も数人の若手研究者を採用したいと考えていますので振るってご応募下さい。

助成対象者は、原則として博士課程以上の大学院生です。ただし、選考が年々激戦となっているため、事実上は、修士論文発表済みでなければ通りにくくなっています。助成期間は1週間以上3週間以内です。予算の都合上、ご希望の滞在期間を短縮していただく場合もあります。募集の開始は2月中旬頃、締切は4月末を予定しています。募集要項・応募用紙をご希望の方はセンターにお申し込み下さい。[松里]

◆ 専任研究員セミナー ◆

専任(および非常勤)研究員セミナーは、事前に提出したフルペーパーを討論者と他の研究員全員が徹底的に叩くという、各研究員にとっては年に一度の試練です。今年度は前半にこのセミナーを一度も開かないという異常な年になってしまいましたが、後半になって、遅れを取り戻すかのようにセミナーのラッシュが始まっています。

10月25日

報告:久保久子「アンドレイ・プラトーノフとニコライ・ザボロツキー」

討論:望月哲男(センター)

これまでほぼ一貫してプラトーノフを研究してきた久保氏が、詩人ザボロツキーとの類似点(文体、世界観など)や未来派からの影響に着目し、共通する時代性に迫ろうとした報告です。

11月11日

報告:松里公孝「エスノ・ボナパルティズムから集権的カシキスモへ:タタルスタン政治体制の特質とその形成過程

1990-1998」

討論:中野勝郎(北大法学部)

いつもながら、現地で集めた大量のデータをもとにヴィヴィッドな分析図式を呈示した報告です。ロシア内共和国の政治についてこれほど迫力のある研究が出るのは、ソ連崩壊時から考えると隔世の感があります。松里氏はセミナー後、当日出た辛口の意見をふまえてあっという間に書き改め、『スラヴ研究』に再提出しました。

11月12日

報告:原暉之「函館とウラジオストク:日露交流の歴史から」

討論:荒井信雄(札幌国際大)

既に名著との評判が定着した感のある『ウラジオストク物語』を98年に上梓した原氏が、函館という町への愛着を込めつつ、同書で調べ残したことをまとめた報告です。過去と現在の日露関係および日本の各港町の役割を比較した荒井氏のコメントも、勉強になりました。

11月18日

報告:村上隆「ロシア石油・天然ガス輸出市場の形成」

討論:森岡裕(富山大)

最近「開発と環境」の問題で活躍する村上氏ですが、この報告では、長年のテーマであるエネルギー問題を、国際関係との絡みで多角的に分析しました。当日の議論では、政治と経済の関係のとらえ方が一つの焦点になりました。将来このテーマについて書かれる予定という概説書が今から楽しみです。

11月25日

報告:皆川修吾「大陸棚開発関連の危機管理体制の比較研究:ロシア、ノルウェー、日本」

討論:吉田文和(北大経済学部)

皆川氏にとって新しいテーマですが、「開発と環境」プロジェクトの一環としてノルウェーで行った調査の成果が早くも出ました。今後プロジェクトの中でさらに研究が進展しそうです。会場からは、ロシアについての同じ密度の調査を望む意見や、日本の危機管理のひどさを嘆く感想が出ました。

12月17日

報告:田畑伸一郎 "A Statistical Analysis of Regional Budgets

and GDP in Russia"

討論:上垣彰(西南学院大)

AAASSでの発表をもとにした報告です。主成分分析・クラスター分析を使い要点のみに絞ったペーパーで、素人には分かりにくいところもありました。しかし上垣氏の親切な解説で一同納得し、地域総生産や税収分配を基準とした連邦構成主体のグループ分けの問題を中心に、議論が盛り上がりました。[宇山]

◆ 研究会活動 ◆

ニュース79号以降の北海道スラブ研究会とセンターセミナーの活動は以下の通りです。[大須賀]

11月2日

G.A. ボルヂューゴフ(モスクワ大学歴史学部/ロシア)“Политика и режимчрезвычайных”

(センターセミナー)

12月13日

T. コステレツキー(チェコ科学アカデミー社会学研究所)“Could Voters in East Central Europe

Vote Rationally in 90's?”(センターセミナー)

学 界 短 信

◆ オデッサ - ニジニ・ノヴゴロド - ハバロフスク - セントルイス ◆

松里公孝

毎年、秋は学会シーズンだが、今秋私が参加した四つの国際学会について印象をまとめておきたい。それは、8月26日から29日にかけてオデッサで開催された第4回国際ウクライナ学コングレス(国際ウクライナ学協会主催)、9月18日から20日にかけてニジニ・ノヴゴロドで開催された第2回政治学的地域学会(ニジニ・ノヴゴロド研究フォンド主催)、9月21日から23日にかけてハバロフスクで開催された第18回日ロ専門家シンポジウム(日本安全保障問題研究会・ロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所〔IMEMO〕共催)、11月18日から21日にかけてセントルイスで開催されたAAASSの年次大会である。これら全部について内容まで紹介する紙幅のゆとりはないので、AAASSの大会を除いて、個々の報告や討論には立ち入らないことにする。

国際ウクライナ学コングレスは、1990年以来、3年ごとに、キエフ、リヴィウ、ハルキフ、オデッサの順で開催されてきた。ちなみに、次回、2002年のコングレスは、旧ブコヴィナのチェルノフツィで開催されることになっている。ウクライナは、右岸、左岸、南部、ハリチナ(ガリツィヤ)、ブコヴィナ、トランスカルパチヤの六つの部分から成るが、このうちトランスカルパチヤ、ウシュホロド市には世界学会を開催するだけの学術的インフラがないと考えられるので、次回チェルノイフツィ・コングレスをもって、開催可能地を一巡することになる。私が参加し始めたのは、前回、1996年のハルキフ・コングレスからである。

残念ながら、私は今回、自分の報告を準備できなかったので、耳学問しに行った。日本から参加したのは、ウクライナに滞在中の中井和夫氏、日ウ辞典を監修したばかりの日野貴夫氏(天理大)、そして私のわずか3名であった。前回のハルキフ・コングレスには多数の日本人が参加していたので、これはゆゆしき事態である。観光地オデッサで開催されているにもかかわらず、概して外国人、特にロシアからの参加者が前回よりも少なかった。

ところがコングレスの内容そのものは、前回よりもずっと学術的であった。ハルキフ・コングレスでは、報告の相当数をタラス・シェフチェンコ、イワン・フランコ、レシャ・ウクラインカ、1917-21年のウクライナ革命といった、ウクライナ学のいわば定番が占めており、国が独立することと個人の精神が自由になるということとは別物だなと痛感させられたものだが、今回のコングレスでは、ごく普通の、どこの国の歴史研究、人文研究でも行われているようなトピックが並んでいた。中井和夫氏も、今回は欠席者は多いが、ペーパーの内容そのものは良い、と喜んでいた。これは、オデッサの学術体制に由来するものだろうか、それとも、独立5年目のウクライナと8年目のウクライナとでは歴史認識が異なるということなのだろうか(確かに、1922年のソ連と1925年のソ連とでは歴史認識は違っただろう)。

ウクライナの州都でつまらないところはないが、中でもオデッサはずば抜けている。有名な「オデッサの階段」がある海港のあたり(近年整備されて、ヴァンクーヴァー港にそっくりになっている)、目抜き通りであるデルィバーソフ通り、ロシア語とウクライナ語とがしばしば交叉しながら歌われるオペラ座(これは笑える)、蝋人形館、市の南端に位置する保養地アルカーヂー(特に暴風時の景観がおすすめ)、名物のポーク・ステーキなど魅力に事欠かない。ホテル代もキエフに比べればずっと安い(1日30ドルくらい)。恋人(既婚者の場合は配偶者)と行くのによいまちである。「オデッサの階段」については、私には個人的な思い入れがあった。よく知られているように、エイゼンシュタインの『戦艦ポチョムキン』の「オデッサの階段」は再解釈されて、ケヴィン・コスナー主演の『アンタッチャブル』におけるシカゴ中央駅の階段での銃撃戦のシーンに使われている。「オデッサの階段」において死と残虐のシンボルだった、階段をころげ落ちる乳母車は、シカゴ中央駅の銃撃戦のシーンでは逆手に取られて、生とヒューマニズムのシンボルとなっている。1996年1月にシカゴ大でトークしに行ったときに、当然のことながら、私と私の配偶者はシカゴ中央駅の階段を見物しに行ったが、『アンタッチャブル』で見るよりも階段がずっと短く幅も狭いのに驚いたものである。そのときから、「オデッサの階段」も『戦艦ポチョムキン』で見るよりはずっと小規模なのではないかという予感がしていたのである。この予感はあたった。

オデッサでの学会の後、日本で1週間ほど仕事をした後、欧露にとんぼ返りした。エカテリンブルクで出版関係の仕事(財政難に強いられ、私が責任を負う科研費プロジェクトの出版物はエカテリンブルクで刷ることになった)を済ませた後、モスクワ経由でニジニ・ノヴゴロドに向かう。セルゲイ・ボリソフが指導するニジニ・ノヴゴロド研究フォンドが1997年に初めて主催した政治学的地域学会の第2弾である。私は形式的には、この会議の組織委員であったが、ハバロフスクで予定されている次の催しに参加するため、3日間の会議のうち最終日には出席できなかった。参加者は、初日、ニジニ・ノヴゴロドで全体会を開催した後、プーシュキンゆかりの地であるボルヂノに移動した。趣向としては悪くはないが、バスで4時間も揺られるのは愉快なものではない。

金融危機以降のロシアの経済状況のためか、学会は1997年よりもかなり規模縮小し、特に外国人の参加者が少なかった。前回の学会では、『ポストソヴェト・パズル』の編集者クラウス・セグバースや、1998年のスラ研のシンポジウムでも招いた欧州連合戦略研究所のステファン・スピーゲレアなどと知り合ったが、今回の学会に参加した目立った外国人といえば、イギリスのリチャード・サクワ、数年前にサンクトペテルブルク市政史について学位論文を書き(既刊)、現時点ではニューヨークの東西研究所に勤務するロバート・オルトゥングくらいであった。オルトゥングは、日本人の同僚には、電子情報

Russian Regional Report の編集者、あるいは「ピーター・ラトランドの弟分」とでも紹介した方がわかりやすいかもしれない。かつてニジニ・ノヴゴロド、サラトフ、ヤロスラヴリ、チュメニ4州の「民主化の程度を比較」した、プリンストン大のキャサリン・ストーナー=ワイスの出席も予定されていたが、ドタキャンとなったようである。なお、来年度、スラ研に来るウリヤノフスク工科大のアルバハン・マゴメドフも、もちろん出ていた。

前回もそうだったが、私はこの学会に参加すると、全体会での「挨拶」、分科会での報告、地元テレビのインタビューと徹底的に酷使される。

学会の規模は縮小し、主催者ボリソフの性格もあって、学会の組織そのものは非常にアバウトだといっても(私は全体会の開始1時間前に「挨拶」を依頼された。セッションの開始5分前に、「お前、司会をやってくれないか」と依頼されるのはザラ)、質的には、決して水準が低くはなかった前回の学会よりもさらに発展したものとなったようである(その意味でも、私が最終日を欠席したことは残念であった)。これは、政治学的地域学という研究分野の現時点での生命力を反映している。人材を空間的に一点に集めさえすれば、ブレイン・ストーミングに近い組織形態で高水準の学会が成立してしまうのである。

ボリソフ個人の運命には、友人として心を痛めている。彼は最近では学術的な活動からはかなり撤退し、「スクリャーロフ州知事だけが読む権限を持つモニタリングを書いている」などと自慢(自嘲?)していたが、市・郡レベルにおける地方自治の廃止論者であるスクリャーロフに向かって、「地方自治があるかのように見せかけて、実際にはなくするためには、こうしたらいいんですよ」などと耳打ちしているのではないかと危惧せざるを得ないのである。エカテリンブルクにも共通して言えることだが、自称、「モスクワやサンクトペテルブルクに匹敵する知的都市」のインテリは、人材の不足を露呈させないために、州の政治的・知的生活のあらゆる局面において金太郎飴のように顔を出し、現存権力を正当化する役割を果たさなければならないのである。

さて、ボルヂノから州境を越え、キーロフ州のある郡駅からモスクワに向かい、翌日、ドモデドワからハバロフスクに飛ぶ(疲れる!)。ハバロフスクの空港に着くと、手違いから誰も出迎えてくれない。マルシュルート・タクシーで市内まで運んでもらい、クライ行政府に転がり込んで、日本人が宿泊しているホテルまで連れて行ってもらう。18回を数える日ロ専門家会議であるが、「2000年までの北方領土問題の解決」が掲げられているこんにち、討論は非常に熱のこもったものになった。驚いたことに、ハバロフスク・クライ知事のヴィクトル・イシャーエフが、3日間まるまる会議に出席し、エクスカーションから宴会に至るまで、直接指揮を執った。その饗応ぶりは、税金を権力者の一存で使うことのできない民主国家の代表団には想像を絶するものであり、日本側の深い感謝の念を呼び起こした。たとえば、移動のマイクロバスには必ず前後にパトカーがつき、信号ノンストップであった。

日ロ専門家会議の内容は、純粋な意味での学会ではないにもかかわらず、学術的な水準の向上を追求する組織者、末次一郎氏の情熱を感じさせるものだった。特に、「ロシアが経済的に再生するには、理論的には、資源輸出に特化する体制を作るか、スターリンの工業化政策を繰り返すかの二者択一しかない(しかし、いずれの戦略も、その社会的帰結はカタストロフィックである)」という、月出皎司氏の挑発的な報告に、私は感銘を受けた。

日本の代表団に、このたび大改修したアムール川鉄橋

しかし、こと議論が北方領土問題に及ぶと、議場は沈痛な様相を帯びた。これは私の主観的観察に過ぎないが、ロシア側の出席者は、IMEMOの研究者やイシャーエフ知事のような、ロシア社会では最も開明的で親日的な人たちであるにもかかわらず、本音のところでは、「2000年までの領土問題の解決」というエリツィンの約束を、彼個人の勇み足か失言と考えているようである。もちろん外国人の前で自国の大統領を批判するわけにはいかないので、北方領土問題についての日本側の要求の当否を正面から論ずることは避け、「今は、領土を返還するには、ロシアの政情、世論の状況があまりにも悪い」ということを唯一の逃げ口上として、エリツィンが退陣する2000年7月をひたすら待っているという印象を受ける。繰り返すが、これは、ロシアで最も開明的な人々から私が受けた印象である。会議の最後の1日だけが公開会議であったが、そこに、最初の2日間の議事から締め出されていたサハリン州外事部の指導者が登壇して、ほとんどクレイジーともいえる演説をぶった。「そもそも北方領土問題抜きでの日ロ関係を構築すべきときだ。末次一郎氏の執念は、日本人のそれとしては尊敬できる。しかしロシアの知識人の中にこれに籠絡された人々がいるのを私は許すことができない」と言って、自分の面前にいるIMEMOの研究者たちを攻撃するのである。サハリン州行政府は、2年前にサハリンで同じく領土問題を論ずる「フォーラム」が開催された際に、IMEMO副所長のワレーリー・ザイツェフの出席を拒否して、モスクワに送り返した前科を持つ。IMEMO側の報復措置として、サハリン州の代表は今回の日ロ専門家会議には出席を認められなかったのだが、鬱憤を最終日に晴らしたのである。会議の議長団はこのエキセントリックな演説を黙殺することにしたが、はたしてそれでよかったのか。現に、私の後ろに座っていたハバロフスク・クライ行政府の幹部職員たちが、自分の指導者(イシャーエフ知事)の日本に対して物分かりのいい態度よりも、この演説に共鳴していることは一目瞭然であった。

さて、後ろから撃たれた形のザイツェフ自身は、安全保障問題研究会が、2000年までに北方領土問題が解決されなかった場合に、「北方領土問題を国際化」することを画策していると、かなりの剣幕で日本側を批判した。

たしかに、北方領土問題の国際化は、ひとつの可能な選択肢ではある。危機回避的なロシアの外交行動を考慮すれば、「領土を返さなくともロシアにとって不利益は何もない」かに見える現状を変えないことには、ロシア側に譲歩を促すことは難しいように思われるからである。これは、「北方領土問題のクリミア化」とも呼べるだろう。1997年、ウクライナは、「がたがた言うなら俺はNATOに入るぞ」という恫喝一発で、ロシアにクリミアの領有を最終的に認めさせたのであった。しかし、西側諸国は、ウクライナの戦略的な価値と同等の価値を北方領土問題に認めてくれるだろうか。つまり、ロシアとことを構えてまでも、日本を応援しようと考えてくれるだろうか。そもそも1997年のウクライナの行動は、控え目に表現しても、虎(NATO)の威を借るなんとかの類であり(相手が大国ロシアならまだしも、ウクライナは同様の手法を、ルーマニアとの領土紛争を解決するためにも用いている)、「セコいウクライナ人」という国際的な人種偏見を強めたばかりではなかったか。日本がウクライナに倣うのが得策かどうかは慎重に考えなければならない。

ハバロフスク・クライ行政府の組織構造上の特徴として、接待・儀礼一般を司るプロトコール部が外事部から独立して、イシャーエフ知事に直属する形態となっていることがあげられる。これは、たとえばニジニ・ノヴゴロド州のような国際化が進んだ州の行政府にも見られない特徴であり、我々への水も漏らさぬ接待ぶりも、こうした組織構造に支えられているのであろう。相変わらず、沿海クライ、ウラジオストクへの競争心は強い。どちらが地域外交を活発にやっているか、どちらが国際社会でより認められているかといったことをめぐって、両行政府は鍔迫り合っているのである。もともとあったライバル関係が、グローバライゼイションの波の中で油を注がれたのだ。イシャーエフ知事が3日間まるまる会議に出席するという破格の待遇も、こうしたライバル関係によって説明されるのだろう。なお、北方領土問題の最大当事者であるサハリン州については、ハバロフスクの指導者は、そもそもライバルとして認めていないような印象を受ける。

* * *

日ロ専門家会議以後、ユーラシア大陸をビリヤードの玉のように行き来して、10月9日(ロシア史研の大会の初日)の朝に成田に着いた。大急ぎでタタルスタンについての論文を完成し、スラ研の専任研究員セミナーの審査にかけると同時に、それを英訳して、セントルイスでの報告に備えなければならない。同じネタの言語を変えて、あちこちで報告するなどということは、若くてプライドが高かった頃は夢想だにしなかったことだが、体力が衰えた今となってはやむをえない。

的確な批判を厳しさと呼ぶとすれば、スラ研の専任研究員セミナーは世界で一番厳しい場である。自分の調査能力さえ示せばコンプリメントを浴びることができるAAASSのセッションなど、比べものにならない。

セントルイスは1993年秋いらい6年ぶりであるが、面白くないまちだということは前回経験済みであったので、夜遊びもせず、会議に専念した。私が出席した中で特に印象深かったパネルは、「シベリア、さらに彼方:シベリアとアラスカにおける先住民と景観が、ロシア人にいかに知覚されたか、1741-1867」と、「第一次世界大戦中のロシア帝国における愛国主義とアイデンティティー」の二つだった。前者では、バークレイで、もうすぐ学位論文を上梓するイリヤ・ヴィンコヴェツキーが、1804年のロシア海軍の世界周航がきっかけとなって、アラスカ「統治」の主体がそれまでのプロムィシュレンニキから海軍エリート将校となり、そのことが先住民を文明化の対象と見るような態度を流布させる結果を生んだと報告した。アラバマ州立大学のアンドレイ・ズナメンスキは、19世紀のシベリヤ、アラスカで活躍した宣教者たちが、聖書の表現を援用して風景を描写したこと(たとえば近東では砂漠を意味していたプスティニャを、無人の雪原を表現するのに使うなど)を指摘した。ズナメンスキによれば、こうした例、つまり宣教に伴う苦痛そのものをキリストが経験した苦難に引きつけて考える態度は、西欧諸国がアジア・アフリカで行った宣教活動には見られないものであり、ロシア人の独特の宣教観、辺境観を表している。

もうひとつの第一次世界大戦についてのパネルでは、ハーヴァードの院生のマーク・ベイカーがハルキフ県における大戦中の農民運動について報告し、最近ハーヴァードの院から歴史学部に順調に就職したエリック・ローアが大戦中のドイツ人資産没収政策について報告した。また、オクラハマ大のメリッサ・ストックデイルが、帝政末期から臨時政府期にかけて、軍の男性を鼓舞するために組織されて実戦にも参加した、女性大隊について、非常に興味深い報告を行った。以上の報告者のうち、ヴィンコヴェツキー、ベイカー、ローアとは、1995年から97年にかけての私の留学中に知り合った。若い同僚が順調に伸びてゆくのを見るのは頼もしい。

政治学の分野では、あいかわらず、ロシアのリージョン政治に関したパネルが多い。しかし、前進する人間がどんどん前進する一方で、「モスクワとサンクトペテルブルクの外に出なければならない」といった、ほとんど10年くらい前のスローガンを掲げてパネルを組織している例もあるわけで、報告やパネルの水準にはかなりの開きが生まれつつあるように思われる。ロシアの議会や大統領制を分析するパネルは、(ピーター・レダウェイやラトランドなどが大活躍する)国会選挙予想を中心とした時局論的なものを除けば、実に沈滞している。数年前に、バークレイで、ロシア最高会議について鋭い研究をしていたジョエル・オストロウがロシア下院の現状についてしょぼしょぼした、論旨不鮮明な報告をしたので、私はちょっと心配になった(就職も決まってないようだ)。

リージョノロジストの立場から言えば、権限分割条約の分析や上院の分析は、中央政治の専門家がやるべき仕事である。我々は、リージョン政治の内部構造を解明するので手一杯なのだから。しかし、中央政治の専門家がこうもしょぼくれているようなら、リージョノロジストの中から、上記のようなテーマに取り組む人を時限的に派遣しなければならないかもしれない。

見たところ、今年のAAASSに日本から参加したのは、田畑伸一郎グループと私の2単位だけだったようである。田畑パネルは、知り合いだけで組織している点で若干問題があるが、それだけによく錬られた水準の高いパネルで、日本人の面目躍如たるものがあった。それでも、これだけスラヴ研究者がいる国から数名しかスラヴ研究の檜舞台に登壇しないというのは情けない。先日、政治学者の杉田敦氏が、「向こう(外国人研究者)はこちら(日本人研究者)のことを何も知らないのに、こちらは向こうのことを微細に知っているので、日本の学者は気味悪がられる」と『朝日新聞』に書いていたが、この点では日本のスラヴ研究は例外的で、日本特有の欧文和訳学問の境地をとうに脱している。私の経験でも、こっちが向こうを知っている度合いと、向こうがこっちを知っている度合いはたいてい同じくらいである。しかし、このようなグローバル化の高い水準が、AAASSの大会にはなぜか反映しない。会員にならない限り情報が届かない、早い段階で企画書を提出しなければならないなどの、日本人が参加するには不利な条件が確かにあるが、これはまじめに取り組むべき問題である

ところで、研究のグローバル化と言えば、大会最終日の前夜に、1998年のスラ研の国際シンポにも参加したミシガン大学の社会学者、マイケル・ケネディから夕食をごちそうになりつつインタビューされた。彼は、ミシガン大学のロシア東欧研究センターの所長を長く務めたが、今度昇進して国際研究協力担当の副学長となった。研究者としては迷惑な話だが、ミシガン大学に奉職してからずいぶん経つので、大学への恩返しと考えて引き受けたそうである。今度、九州大学で研究のグローバル化について講演するそうである。

その講演の準備のためもあったのだろうか、彼は、「研究のグローバル化が日本人研究者に引き起こす独特のアイデンティティー・クライシスとその克服の方策」について、私の意見を求めたのである。明らかに私に向けるには不適切な質問であり、話は瞬く間に脱線して、国ごとの学術活動における表現タブーについておしゃべりが始まった。私が、「アメリカ合衆国やEUのような対称的な連邦(国家連合)が、契約と市民社会のアナロジーで構築されるのに対し、カナダやロシアのような非対称的連邦は、男女関係のアナロジーで分析した方がいい。つまり、モスクワは、(チェチェンと別れてなお)88人のガールフレンドをキープしている大変なプレイボーイであると考えれば、いろいろな現象が説明できる」と言うと、ケネディは、「そんなことアメリカで書いたら君はフェミニストにつるし上げられるよ」と震え上がった。「日本やロシアでも、フェミニズム故にという訳ではないが、こんなことは学術出版物には書けない」と私が言うと、彼はポンと膝をたたいて、「そうだ。男女関係ではなく、ゲイのアナロジーで説明しなさい。モスクワは、88人のボーイフレンドをキープするマッチョであると書けば、アメリカの学術誌には掲載されるし、君は進歩的な人間だと思われるだろう」と言った。ゲイの例えも悪くはないが、やはり、ロシアのリージョンを女性に例えないと説明できないことがたくさん生まれてしまうので、彼の助言は受けいれないことにしている。

(ここに記した三つの出張は、文部省科学研究費補助金・国際学術「脱共産主義諸国のリージョン/サブリージョン政治」、同じく基盤研究B「ヴォルガ中流域6民族共和国のエリート」の一環としておこなわれたものである)。

学会カレンダー

2000年3月3〜4日

International

Conference “Ethnic Factor and Policy: History and Modern Time”於Udmurt State

University, the Faculty of History, Russia 426034, Izhevsk, Universitetskaia

st. 1. ペーパー提出期限: 2000年2月1日 オルガナイザー: T. Evremova, Y. Semenov Fax: 7-3412-754649

4月13〜15日

“Identity and

the State: Nationalism and Sovereignty in a Changing World,” ASN 5th Annual

World Convention. 於Columbia University, NY 主催: The Harriman Institute. 申込と問合先:Dominique

Arel, ASN Convention Program Chair, Watson Institute Brown University, Box

1831, 130 Hope St. Providence, RI 02912; E-mail:

darel@brown.edu

; gnb12@columbia.edu

ホームページ :http://picce.uno.edu/asn

4月26〜28日

シンポジウム「ロシア極東におけるキリスト教」主催:ウラジオストク市極東大学歴史・文献学部およびロシア国立歴史記録館

6月1〜3日

比較経済体制学会第40回全国大会 於名古屋学院大学「栄サテライト」(名古屋市中区栄4-1-1中日ビル7階)連絡先:名古屋学院大学産業科学研究所 家本博一iyemoto@ngu.ac.jp

7月13〜14日

スラブ研究センター2000年度夏期国際シンポジウム“Russian

Culture on the Threshold of a New Century” オルガナイザー: 望月哲男 tetsuo@slav.hokudai.ac.jp

7月29日〜8月3日

ICCEES(中・東欧研究世界学会)第6回大会 於タンペレ

11月9〜12日

AAASS(米国スラブ研究促進学会)第32回全国大会 於コロラド州デンバー市アダムズ・マーク・ホテル

図書室だより

◆ 北大大型コレクションにGibson

Collectionが決まる ◆

スラブ研究センターでは、今年度の附属図書館の大型コレクション収集候補として、カナダのロシア歴史地理学の専門家であるJames R. Gibsonヨーク大学名誉教授の蔵書の購入を推薦していたが、このほど文部省から経費が認められ、年度内に購入の運びとなった。

ロシア、シベリア、アラスカの歴史と地理に関する重要な研究と資料を長年にわたって広い視野から収集したGibson教授の蔵書は,全2,000点以上に及び、ロシア、シベリア、その他の北方地域に関する、北大附属図書館、特にその北方資料室とスラブ研究センターの蔵書を強化する上で大きく貢献するであろう。

なお、Gibson教授は、1981-1982年に、外国人研究員としてセンターに滞在されたことがある。主な著書としては、

Feeding the Russian Fur Trade : Provisionment of the Okhotsk Seaboard and

the Kamchatka Peninsula, 1639-1856 (Madison, 1969);

Imperial Russia in Frontier America : The Changing Geography of Supply of

Russian America, 1784-1867 (New York, 1976);

Otter Skins, Boston Ships and China Goods : The Maritime Fur Trade of the

Northwest Coast, 1785-1841 (Seattle, 1992) がある。[兎内]

◆ コミンテルン文書およびソヴィエト共産党および国家文書の収集状況 ◆

コミンテルン文書については、今年度は、第8回執行委員会総会(1927年)および第9回執行委員会総会(1928年)の資料を収めるInstallment

7を購入した。

ソヴェト共産党および国家文書については、ロシア現代史文書保存・研究センター(RTsKhIDNI)の既製作分は、延々と果てしもなく続く1920年代の党員調査ドキュメントを除いて一応の収集が終わったので、ロシア連邦国家文書館(GARF)に手をつけることとした。

現在、フォンドr-393[内務人民委員部]の文書本体を収集中である。[兎内]

編 集 室 便 り

◆ スラヴ研究 ◆

『スラヴ研究』第47号には、レフェリー審査の結果、以下の原稿が掲載される予定です(掲載順は未定)。

〔論 文〕

岩崎一郎

「キルギス共和国における急進主義的構造改革と企業行動:制度分析」

上田理恵子

「アウグスライヒ体制下のハンガリー陪審法制」

大野成樹

「ロシアにおける銀行の資金運用状況(1992〜1998年初め):所在地別、設立母体別、規模別視点から」

北見諭

「世界戦争とネオ・スラヴ主義:第一次大戦期におけるヴャチェスラフ・イワノフの思想」

武田友加

「移行初期ロシアにおける不平等の固定化と貧困:賃金支払遅延と第2雇用」

中田瑞穂

「利益代表と議会制民主主義:世界恐慌下のチェコスロヴァキア連合政治」

半谷史郎

「ヴォルガ・ドイツ人の強制移住」

藤森信吉

「ウクライナとNATOの東方拡大」

松里公孝

「エスノ・ボナパルティズムから集権的カシキスモへ:タタルスタン政治体制の特質とその形成過程1990-1998」

森美矢子

「コムソモールの改革の試みと崩壊の始まり 1987−1988年」

吉田浩

「近代ロシア農民の所有観念:勤労原理学説再考」

〔資料解題〕

沢田和彦

「日本における白系ロシア人史の断章:プーシキン没後100年祭(1937年、東京)」

〔研究ノート〕

後藤正憲

「プーシキンの『コーカサスの捕虜』再考」

三苫民雄

「ピクレルの社会理論:19-20世紀転換期におけるブダペスト思想界の一断面」

〔書評論文〕

岩下明裕・哈日巴拉(ハジバラ)

「中国における旧ソ連研究」

審査にご協力下さったレフェリーの皆様には、この場を借りて深くお礼申し上げます。今回は掲載予定の原稿数が史上最多になり、対象地域も多様で、日本のスラヴ・ユーラシア研究の幅がますます広がっていることを実感します。編集側にとっては大変ですが、レフェリーや編集委員の意見をもとに執筆者が一段と磨きをかけた修正稿を受け取るのは、嬉しいものです。残念ながら不採用となった方も、次回以降ぜひ再挑戦して下さい。[宇山]

◆ アクタ・スラヴィカ ◆

Acta Slavica Iaponica vol. 17には次の諸労作が掲載される予定です。本来昨年秋に刊行されるはずだった第17号がいまだに日の目を見ていないことについて関係各位、特に執筆者の皆様に心からお詫び申し上げます。[松里]

Articles

Halina Janaszek-Ivanickova,The Postmodern Avant la Lettre. The Decline of

the Grand Recits in West Slavonic Literature

Alexei V. Postnikov,

《Историческиеправа》соседних государств и география Памира как аргументы в

《Большой Игре》 Британии и России (1869-1896 гг.)

Vladimir I. Shishkin,

Западно-сибирский мятеж 1921 года: достижения и искажения российской историографии

Hiroshi Itani (井澗裕), Takeshi Koshino (越野武), Yukihiro Kado(角幸博), Aspects

of Building Construction in Southern Sakhalin during the Japanese Colonial

Period (1905-1945): Buildings, Architects, Contractors and Construction

Sections of Government Offices

Toshihiko Shiobara ( 塩原俊彦), Overdue Arrears and Non-Monetary Transactions

of Russiaユs Enterprises

Igor M. Kliamkin,

Постсоветская политическая система в России: возникновение, эволюция и перспективы

трансформации

Vasilii A. Esakov,

Япония глазами россиянина (М.И. Венюков, 60-70 годы XIX в.)

み せ ら ね あ

◆ 受 賞 ◆

原暉之研究員の著作『ウラジオストク物語:ロシアとアジアが交わる街』(三省堂、1998年)が、地域史研究の熟度を評価され、第11回アジア・太平洋賞(主催:毎日新聞社、社団法人アジア調査会)を受賞しました。(『毎日新聞』1999.11.19より)[編集部]

◆ センターのクリスマス ◆

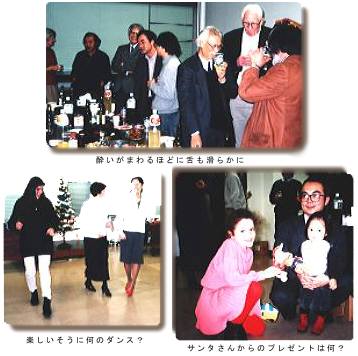

対象地域の動向にあわせるかのようにスラブ研究センターのイスラム化が着々と進むなか、「スラ研最後のクリスマス会ではないか」、「来年からはラマダーン祭でも始まるのではないか」と噂される中で、12月16日にクリスマス会が開催されました(まあ、そんなことを言えば、そもそもカトリックの暦にあわせてスラ研がクリスマスを祝っていること自体おかしいのですが)。今年は、スラ研に長期滞在して、私たちの大切な友人となったイザベル・ティラドさんとトマシュ・コステレツキー氏とのお別れ会も兼ねて行われました。恒例のビンゴゲーム、サンタクロースのプレゼント配りのほか、能楽、剣玉コンテスト、チャチャチャなどが企画され、盛会でした。(裏表紙の写真を参照)

[松里]

◆ 人物往来 ◆

ニュース79号以降のセンター訪問者(道内を除く)は以下の通りです。[大須賀]

11月2日

ボルヂューゴフ(G.A. Bordiugov)氏(モスクワ大/ロシア)

11月16日

国際交流基金サハリン地域等知的指導者代表団:カン(Kan, En Bok/Nikolai B.)氏(ユジノサハリンスク経済・法律・情報大/ロシア)、ヴィソコフ(M.S.

Vysokov)氏(サハリン総合大/ロシア)、コレガノヴァ(V.V. Koleganova)氏(同)、ミジンツェフ(V.P. Mizintsev)氏(同)、堀江振一郎氏(国際交流基金)、佐野真由子氏(同)、安田美和氏(外務省)

12月1日

ラーリン(V.L. Larin)氏(ロシア科学アカデミー極東支部歴史考古学民族学研)、イヴリイェフ(A.L. Ivliev)氏(同)

12月21日

ロシアの代表的な地方大学の若手管理職18名からなるロシア高等教育省代表団(タチヤナ・I・ルィドチェンコ団長):T.I.ルィドチェンコ氏(ロシア連邦教育省)、Yu.V.ウチェンコヴァ氏(同)、Ye.B.ヴェスナ氏(カムチャツカ国立教育大)、A.Ye.センチェンコ氏(ハバロフスク国立技術大)T.V.マロヴィチコ氏(ハバロフスク国立経済法律アカデミー)、M.B.コンフェデラトヴァ氏(コムソモリスク・ナ・アムーレ国立技術大)、V.Yu.ラビノヴィチ氏(イルクーツク国立言語大)、A.Ye.クラシェンニコフ氏(北方国際大)、V.Yu.フリドフスキー氏(ヤクート国立大)、A.S.ズイェフ氏(ノヴォシビルスク国立大)、V.ラズモフスカヤ氏(クラスノヤルスク国立大)、A.G.アニシチェンコ氏(ニジニー・ノヴゴロド言語大)、Yu.N.コスチュウチェンコ氏(クバン国立大)、D.V.ブグロフ氏(ウラル国立大)、Ye.N.プロンチェンコ氏(ピャチゴルスク国立言語大)I.V.ソッパ氏(極東国立大)、A.M.ウロダ氏(極東国立技術大)、A.P.コロボフ氏(ウラジオストク国立経済大)、B.V.ジャンチボン氏(ブリヤート国立大)、S.I.ハイルリナ氏(カザン国立教育大)、酒井理恵氏(日露青年交流センター)

◆ 研究員消息 ◆

村上隆研究員は1999年10月16日〜20日の間「ソウル大学合同シンポジウム報告」のため韓国に出張。また、11月29日から12月13日の間「サハリン大陸棚石油・天然ガスの『開発と環境』に関する学際的研究のためフランス他に出張。

家田修研究員は1999年11月10日〜2000年3月25日の間「EU東方拡大とロシア・東欧地域社会経済の変容に関する現地調査」のためハンガリー他に出張。

松里公孝研究員は1999年11月16日〜23日の間「米国スラブ研究促進学会における研究成果発表」のためアメリカ合衆国に出張。

田畑伸一郎研究員は11月17日〜23日の間「米国スラブ研究促進学会における研究成果発表」のためアメリカ合衆国に出張。[野村]