大会参加記

6月9日(月)から13日(金)まで、フィンランド・ヨエンスー市とロシア・サンクトペテルブルグ市を舞台に、Association for Borderlands Studies First World Conferenceが開催された。プロポーザル総数は64か国、延べ537名。実参加人数もフィンランド側での参加者は350名を超え、これまでの境界研究の国際学術会議で最多の動員数を記録したBRIT XIジュネーブ(スイス)/グルノーブル(フランス)大会をはるかに凌ぐ規模の大盛会となった。プログラム詳細はこちらをご参照願いたい。UBRJも本大会の後援者に名を連ねている。

6月9日(月)から13日(金)まで、フィンランド・ヨエンスー市とロシア・サンクトペテルブルグ市を舞台に、Association for Borderlands Studies First World Conferenceが開催された。プロポーザル総数は64か国、延べ537名。実参加人数もフィンランド側での参加者は350名を超え、これまでの境界研究の国際学術会議で最多の動員数を記録したBRIT XIジュネーブ(スイス)/グルノーブル(フランス)大会をはるかに凌ぐ規模の大盛会となった。プログラム詳細はこちらをご参照願いたい。UBRJも本大会の後援者に名を連ねている。

UBRJからは、岩下リーダー、田畑、池、地田の4名が参加し、それ以外にも、北大よりテッド・ボイル、高橋美野梨、アリベイ・マンマドフが参加。過去に学振外国人特別研究員として北大に所属し、Eurasia Border Reviewの編集委員としてもおなじみのポール・リチャードソン(マンチェスター大)、BRITXII 福岡/釜山のオーガナイズで辣腕を振るった花松泰倫(九大)、日本における政治地理学の牽引者の一人である高木彰彦(九大)、さらには科研AメンバーでABSでは数少ない東南アジアをフィールドとする研究者である田村慶子(北九州市立大)も報告者として名を連ねた。大会会場では、過去に4回にわたり開催されたGCOEサマースクールの参加者も数多く目にし、参加した若手研究者にとっては旧交を温める機会ともなった。

大会は9、10日がフィンランド・ヨエンスー市の東フィンランド大学を会場として開催。11日は、フィンランド=ロシアの国境越えエクスカーション兼移動。12、13日がロシア・サンクトペテルブルグ市のソコス・オリンピアガーデン・ホテルを会場として開催された。印象的だったのは、国際学会ではありがちな、日が経てば経つほど当初の緊張が緩んでセッション参加者の数が減ってゆくということが、今回はまったくなかったことである。筆者は最終日の最終セッションにも顔を出したが、小規模・中規模の会場は立見が出るほどの盛況ぶりだった。特筆すべきは、サブスタンス面でのオーガナイズを指揮したのがサマースクール第1回参加者のユッシー・レーン、国境越えエクスカーションを含むロジスティクス面を牽引したのが第2回参加者のヨニ・ヴィルックネン、第3回参加者のミンナ・ピッポネン(すべて東フィンランド大)と、日本のボーダースタディーズとゆかりの深い面々が前面に立って大会を組織したことである。大量のプロポーサルをさばいてプログラムを組むという作業の大変さはもちろんだが、本年のウクライナ危機の後、国境越えエクスカーションやサンクトペテルブルグでの会議開催が危ぶまれた時期もあったという。しかし、それらは全て実現した。彼らのハードワークにまずは敬意を表したい。

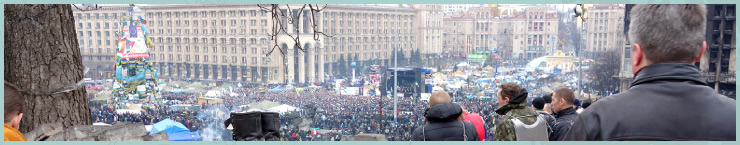

次に、大会の模様に話を移そう。初日の第1ラウンドで、岩下とリチャードソンが"From Post-Soviet To Eurasian: Reconfiguring Borders and Space I"というセッションに登壇。トップバッターのリチャードソンは、2012年のAPECウラジオストク・サミットを契機としたロシア極東地域の境界のあり方の変容について、ウラジオストクの現地でどのように捉えられてきたのかという観点から検討。岩下は、19-20世紀を通じて頻繁に動いてきたロシアの西側のボーダーと、19世紀から20世紀初頭にかけて概ね境界が決まっていたロシアの東側のボーダーとの対比を示しつつ(ただし、サハリンと千島列島の境界が行ったり来たりした日露国境は例外)、ウクライナ危機を受けてクリミアにある種の「非承認空間」が現出したことで、ポスト冷戦期のボーダー・レジームが変容過程にあるということの様相について論じた。初日の第2ラウンドには、高木が"Borders of Tourism"セッションに登壇。中台韓の経済成長と日本との国境観光の発展について議論。国境観光はUBRJでも特に力を入れている分野であり、他の報告者によるショッピング・ツーリズム、記憶のツーリズム、土地買収・別荘建築のための越境の問題など、興味深い話題の報告を聴くことができた。同じ時間帯には、ボイルが報告をし、田畑がディスカッサントを務めている。初日第4ラウンドでは、池オーガナイズの日韓セッション"Contested 'Citizienship' in East Asia: Case Study of Japan and Korea"が行われ、池は在日韓国人・朝鮮人、日系ブラジル人の市民権をめぐる法的問題を中心に論じている。

次に、大会の模様に話を移そう。初日の第1ラウンドで、岩下とリチャードソンが"From Post-Soviet To Eurasian: Reconfiguring Borders and Space I"というセッションに登壇。トップバッターのリチャードソンは、2012年のAPECウラジオストク・サミットを契機としたロシア極東地域の境界のあり方の変容について、ウラジオストクの現地でどのように捉えられてきたのかという観点から検討。岩下は、19-20世紀を通じて頻繁に動いてきたロシアの西側のボーダーと、19世紀から20世紀初頭にかけて概ね境界が決まっていたロシアの東側のボーダーとの対比を示しつつ(ただし、サハリンと千島列島の境界が行ったり来たりした日露国境は例外)、ウクライナ危機を受けてクリミアにある種の「非承認空間」が現出したことで、ポスト冷戦期のボーダー・レジームが変容過程にあるということの様相について論じた。初日の第2ラウンドには、高木が"Borders of Tourism"セッションに登壇。中台韓の経済成長と日本との国境観光の発展について議論。国境観光はUBRJでも特に力を入れている分野であり、他の報告者によるショッピング・ツーリズム、記憶のツーリズム、土地買収・別荘建築のための越境の問題など、興味深い話題の報告を聴くことができた。同じ時間帯には、ボイルが報告をし、田畑がディスカッサントを務めている。初日第4ラウンドでは、池オーガナイズの日韓セッション"Contested 'Citizienship' in East Asia: Case Study of Japan and Korea"が行われ、池は在日韓国人・朝鮮人、日系ブラジル人の市民権をめぐる法的問題を中心に論じている。

大会2日目、第2ラウンドでの"Japan-Finland Joint Session on Border Cooperation in Eurasia"で池、花松、地田、田村が登壇。池は、日韓の越境経済・文化交流の現状について福岡と釜山を主な事例として紹介。花松は、アムール川とオホーツク海の陸海連環のエコシステムをめぐる日中露蒙の学術協力の現状について紹介。地田は、中央ユーラシアの越境河川であるイリ川とイルティシュ川の水資源をめぐる中露カザフスタンの三ヶ国の関係について議論。田村は、ASEAN諸国の地域主義の新たな状況について国際政治学の立場から論じた。ディスカッサントとして、イルカ・リッカネンが登壇。フィンランドの越境協力の歴史を紐解き、ソ連時代は国対国の協力に限られていたのが、ソ連崩壊後、新たな協力の層(layer)が現れたと述べつつ、報告者4名に対して、異なるレベルでの越境協力の相互の関係性について非常に示唆的な質問がなされた。

大会2日目、第2ラウンドでの"Japan-Finland Joint Session on Border Cooperation in Eurasia"で池、花松、地田、田村が登壇。池は、日韓の越境経済・文化交流の現状について福岡と釜山を主な事例として紹介。花松は、アムール川とオホーツク海の陸海連環のエコシステムをめぐる日中露蒙の学術協力の現状について紹介。地田は、中央ユーラシアの越境河川であるイリ川とイルティシュ川の水資源をめぐる中露カザフスタンの三ヶ国の関係について議論。田村は、ASEAN諸国の地域主義の新たな状況について国際政治学の立場から論じた。ディスカッサントとして、イルカ・リッカネンが登壇。フィンランドの越境協力の歴史を紐解き、ソ連時代は国対国の協力に限られていたのが、ソ連崩壊後、新たな協力の層(layer)が現れたと述べつつ、報告者4名に対して、異なるレベルでの越境協力の相互の関係性について非常に示唆的な質問がなされた。

大会3日目はまる一日かけてのヨエンスーからサンクトペテルブルグまでの国境越えエクスカーション兼移動だった。途中、フィンランド領のイマルタの風光明媚な湖畔で昼食、ロシア領のヴィボルグで夕食をとった。日本組は基本的に最終号車に乗車したが、同乗していたウクライナ国籍者1名が入国を拒否されるという悲劇も起きた。理由は不明だが、今般のウクライナ危機による緊張関係を肌で感じる機会となった。

大会4日目、サンクトペテルブルグ・セッションでは、第1ラウンドでマンマドフが日露領土問題について相互の世論と境界地域の現場の視点から報告。修士課程の大学院生であり、国際学会での報告はこれが初めてとのことだが、立派に報告を行っていたのと同時に、今後の研究に有益なコメント・批判を受けていたのが印象的だった。

大会最終日、最終セッションで高橋が登壇。デンマーク領であるグリーンランドの自治の現状について、地球温暖化による北極圏開発の可能性が高まったことによって、グリーンランドが他国と交渉しながら開発を行うという、ある種の「外交権」(「外的自治」)を獲得しつつあるという状況について説明された。本セッションだけでなく、北極圏問題について複数のセッションが組まれており、国際的な関心の高さをうかがわせた。

筆者が2012年のABS年次大会に参加した際に抱いた印象として、境界研究が何たるかはよく分からなかったのと同時に、境界事象の事例研究の比較可能性についてエッセイを書いたことがある(こちらを参照)。あれから2年以上経ったが、今回のABS世界大会で抱いた感想はだいぶ違っている。それは、境界研究とは、ただエンピリカルな境界事象ばかり研究するのではだめで、そこからより境域・境界・越境について(少なくとも)何らかの普遍的な示唆を与える必要があるということを実感したことだ。これは、恐らくはヨーロッパという地で世界大会が行われたこととも関連しているのかもしれない。非常に理論的に、時として哲学的に境界というものを考える土壌がヨーロッパにはあり、否応なしにそのことを考えさせる雰囲気が大会全体に漂っていたのである。その中で、日本の、そしてアジアの境界研究はどこに向かうのだろうか?それは政治地理学的な境界理論を踏まえつつ、ボーダーの現場での知・事象について、時として歴史的・通時的にその変化・プロセスを描いてゆくことなのかもしれない。

最後に、大会2日目の日・フィンランド合同セッションは国際交流基金の支援により実現した。ここに特記して御礼申し上げる。

(文責:地田 徹朗)

(フィンランド・ロシア国境付近の街イマルタにて、左から地田、高木、花松、高橋)

次に、大会の模様に話を移そう。初日の第1ラウンドで、岩下とリチャードソンが"From Post-Soviet To Eurasian: Reconfiguring Borders and Space I"というセッションに登壇。トップバッターのリチャードソンは、2012年のAPECウラジオストク・サミットを契機としたロシア極東地域の境界のあり方の変容について、ウラジオストクの現地でどのように捉えられてきたのかという観点から検討。岩下は、19-20世紀を通じて頻繁に動いてきたロシアの西側のボーダーと、19世紀から20世紀初頭にかけて概ね境界が決まっていたロシアの東側のボーダーとの対比を示しつつ(ただし、サハリンと千島列島の境界が行ったり来たりした日露国境は例外)、ウクライナ危機を受けてクリミアにある種の「非承認空間」が現出したことで、ポスト冷戦期のボーダー・レジームが変容過程にあるということの様相について論じた。初日の第2ラウンドには、高木が"Borders of Tourism"セッションに登壇。中台韓の経済成長と日本との国境観光の発展について議論。国境観光はUBRJでも特に力を入れている分野であり、他の報告者によるショッピング・ツーリズム、記憶のツーリズム、土地買収・別荘建築のための越境の問題など、興味深い話題の報告を聴くことができた。同じ時間帯には、ボイルが報告をし、田畑がディスカッサントを務めている。初日第4ラウンドでは、池オーガナイズの日韓セッション"Contested 'Citizienship' in East Asia: Case Study of Japan and Korea"が行われ、池は在日韓国人・朝鮮人、日系ブラジル人の市民権をめぐる法的問題を中心に論じている。

次に、大会の模様に話を移そう。初日の第1ラウンドで、岩下とリチャードソンが"From Post-Soviet To Eurasian: Reconfiguring Borders and Space I"というセッションに登壇。トップバッターのリチャードソンは、2012年のAPECウラジオストク・サミットを契機としたロシア極東地域の境界のあり方の変容について、ウラジオストクの現地でどのように捉えられてきたのかという観点から検討。岩下は、19-20世紀を通じて頻繁に動いてきたロシアの西側のボーダーと、19世紀から20世紀初頭にかけて概ね境界が決まっていたロシアの東側のボーダーとの対比を示しつつ(ただし、サハリンと千島列島の境界が行ったり来たりした日露国境は例外)、ウクライナ危機を受けてクリミアにある種の「非承認空間」が現出したことで、ポスト冷戦期のボーダー・レジームが変容過程にあるということの様相について論じた。初日の第2ラウンドには、高木が"Borders of Tourism"セッションに登壇。中台韓の経済成長と日本との国境観光の発展について議論。国境観光はUBRJでも特に力を入れている分野であり、他の報告者によるショッピング・ツーリズム、記憶のツーリズム、土地買収・別荘建築のための越境の問題など、興味深い話題の報告を聴くことができた。同じ時間帯には、ボイルが報告をし、田畑がディスカッサントを務めている。初日第4ラウンドでは、池オーガナイズの日韓セッション"Contested 'Citizienship' in East Asia: Case Study of Japan and Korea"が行われ、池は在日韓国人・朝鮮人、日系ブラジル人の市民権をめぐる法的問題を中心に論じている。 大会2日目、第2ラウンドでの"Japan-Finland Joint Session on Border Cooperation in Eurasia"で池、花松、地田、田村が登壇。池は、日韓の越境経済・文化交流の現状について福岡と釜山を主な事例として紹介。花松は、アムール川とオホーツク海の陸海連環のエコシステムをめぐる日中露蒙の学術協力の現状について紹介。地田は、中央ユーラシアの越境河川であるイリ川とイルティシュ川の水資源をめぐる中露カザフスタンの三ヶ国の関係について議論。田村は、ASEAN諸国の地域主義の新たな状況について国際政治学の立場から論じた。ディスカッサントとして、イルカ・リッカネンが登壇。フィンランドの越境協力の歴史を紐解き、ソ連時代は国対国の協力に限られていたのが、ソ連崩壊後、新たな協力の層(layer)が現れたと述べつつ、報告者4名に対して、異なるレベルでの越境協力の相互の関係性について非常に示唆的な質問がなされた。

大会2日目、第2ラウンドでの"Japan-Finland Joint Session on Border Cooperation in Eurasia"で池、花松、地田、田村が登壇。池は、日韓の越境経済・文化交流の現状について福岡と釜山を主な事例として紹介。花松は、アムール川とオホーツク海の陸海連環のエコシステムをめぐる日中露蒙の学術協力の現状について紹介。地田は、中央ユーラシアの越境河川であるイリ川とイルティシュ川の水資源をめぐる中露カザフスタンの三ヶ国の関係について議論。田村は、ASEAN諸国の地域主義の新たな状況について国際政治学の立場から論じた。ディスカッサントとして、イルカ・リッカネンが登壇。フィンランドの越境協力の歴史を紐解き、ソ連時代は国対国の協力に限られていたのが、ソ連崩壊後、新たな協力の層(layer)が現れたと述べつつ、報告者4名に対して、異なるレベルでの越境協力の相互の関係性について非常に示唆的な質問がなされた。大会3日目はまる一日かけてのヨエンスーからサンクトペテルブルグまでの国境越えエクスカーション兼移動だった。途中、フィンランド領のイマルタの風光明媚な湖畔で昼食、ロシア領のヴィボルグで夕食をとった。日本組は基本的に最終号車に乗車したが、同乗していたウクライナ国籍者1名が入国を拒否されるという悲劇も起きた。理由は不明だが、今般のウクライナ危機による緊張関係を肌で感じる機会となった。

大会4日目、サンクトペテルブルグ・セッションでは、第1ラウンドでマンマドフが日露領土問題について相互の世論と境界地域の現場の視点から報告。修士課程の大学院生であり、国際学会での報告はこれが初めてとのことだが、立派に報告を行っていたのと同時に、今後の研究に有益なコメント・批判を受けていたのが印象的だった。

大会最終日、最終セッションで高橋が登壇。デンマーク領であるグリーンランドの自治の現状について、地球温暖化による北極圏開発の可能性が高まったことによって、グリーンランドが他国と交渉しながら開発を行うという、ある種の「外交権」(「外的自治」)を獲得しつつあるという状況について説明された。本セッションだけでなく、北極圏問題について複数のセッションが組まれており、国際的な関心の高さをうかがわせた。

筆者が2012年のABS年次大会に参加した際に抱いた印象として、境界研究が何たるかはよく分からなかったのと同時に、境界事象の事例研究の比較可能性についてエッセイを書いたことがある(こちらを参照)。あれから2年以上経ったが、今回のABS世界大会で抱いた感想はだいぶ違っている。それは、境界研究とは、ただエンピリカルな境界事象ばかり研究するのではだめで、そこからより境域・境界・越境について(少なくとも)何らかの普遍的な示唆を与える必要があるということを実感したことだ。これは、恐らくはヨーロッパという地で世界大会が行われたこととも関連しているのかもしれない。非常に理論的に、時として哲学的に境界というものを考える土壌がヨーロッパにはあり、否応なしにそのことを考えさせる雰囲気が大会全体に漂っていたのである。その中で、日本の、そしてアジアの境界研究はどこに向かうのだろうか?それは政治地理学的な境界理論を踏まえつつ、ボーダーの現場での知・事象について、時として歴史的・通時的にその変化・プロセスを描いてゆくことなのかもしれない。

最後に、大会2日目の日・フィンランド合同セッションは国際交流基金の支援により実現した。ここに特記して御礼申し上げる。

(文責:地田 徹朗)

(フィンランド・ロシア国境付近の街イマルタにて、左から地田、高木、花松、高橋)

Eurasia Unit for Border Research (Japan)

Eurasia Unit for Border Research (Japan)

![境界地域研究ネットワークJAPAN [JIBSN]](/ubrj/img/com/side/bnr_jibsn.jpg)